深緑を撮りに南禅寺へ

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を迎える前の僅かな深緑の季節。

「深緑を撮りに南禅寺に行こう」という写真部部長のU氏のお誘いに、パソコンと睨み合う仕事に忙殺されて癒しを求めていた私は二つ返事で乗った。

とはいえ「南禅寺」について恥ずかしながら何も知らず、どんな寺院なのか事前に調べる余裕もなく、当日は娘とただただU氏に付いて行くだけだった。

後で調べてみると、臨済宗南禅寺派の大本山とのこと。

また、“日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上におかれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺のなかで最も高い格式をもつ (Wikipediaより)”のだそうだ。

そんな凄い寺院だったとは。

京都五山、鎌倉五山にもいずれ訪れたい。

まずは湯豆腐で腹ごしらえ

前回の仁和寺では午後にゆっくり移動したために時間が遅くなってしまい、御朱印が頂けなかったという失敗をしたので、今回は午前中に京都に移動することにした。

南禅寺に到着するとちょうどお昼時。

折角なので有名な湯豆腐を堪能しようと、値が張るのと行列に並ぶのを覚悟で「奥丹」へ向かったのだが、幸いほとんど待つこと無く席に付く事ができた。

メニューは無く、コースメニューの一択とのこと。

いかにもこだわりの名店といった感じだ。

豆腐づくしのコースは、どの豆腐もとても味わい深かった。

特に湯豆腐は、特製のタレや薬味が豆腐にとても合っていて美味しかった。

娘も気に入ったようで、熱い豆腐をフーフーして一心不乱に食べていた。

U氏が「幼い頃から豆腐の味が分かるほど舌が肥えると、将来大変じゃないか」と言っていたが、良い物、良い味を知っているのと知らないのとでは、やはり人生の幅が違うのではないかと思う。

これからもいろんな所に連れて行って、色んな物を見て、色んな物を味わって、人生の幅を広げ、違いが分かる人間になって欲しいと思う。

三門と深緑

京都三大門の一つに数えられる南禅寺の三門は、近くで見ると大きく立派で、圧巻だった。

大きさもさることながら、その歴史を感じさせる木の色合いがなんとも言えない。

石川五右衛門が「絶景かな」と言ったのが南禅寺山門の上なのだとか。(三門が出来たのは五右衛門没後らしいので、やはり物語ということか)

門の上には有料で登れるようなので、紅葉の時期に登って、その絶景を楽しみたい。

境内は緑が非常に多く、パソコンと睨み合う毎日を過ごしている心身にとって、大いに癒しになった。

この時期の緑は特に色鮮やかで綺麗だと思う。

気候もちょうど良く、春と夏の狭間の絶好の休日を満喫出来た。

水路閣

「水路閣」はこれまで知らなかったのだが、明治になって建設された琵琶湖疏水の水路橋で、南禅寺の境内を通るために景観に配慮して設計されたのだとか。

当時は古都の風景を台無しにしてしまうと反対運動があったそうだが、現在ではレンガは風化して苔生し、南禅寺と同様に歴史を伝える遺物として古都の風景に溶け込んでいる。

この苔生したレンガをどこかで見たことがあると記憶を辿った結果、ラピュタを連想するのは私だけだろうか。

レンガの赤と木々の緑のコントラストがとても美しかった。

それだけに絶好の撮影スポットのようで、写真塾と思われる集団がごついカメラを手に写真を撮りまくっていた。

その様子を見て、インターネットの情報をベースに我流で写真を楽しむのも良いけれども、一度写真の撮り方を教わってみるのも良いかもしれないと思った。

南禅院庭園

途中で南禅院庭園の入り口が目に入り、折角なので中に入ってみることにしたのだが、そこだけ時間の流れが遅いのではないかと錯覚するほど静かで落ち着いた空間だった。

辺りは木々に囲まれ、目の前には池があり、静かな空気の中で滝の音だけがささやかに聞こえる。

南禅院の板の間に腰掛けてその空間に身を委ねると、何かを考えることすら無意味に思えて、暫くの間そこでぼーーーーーっとしていた。

途中で退屈した娘が話し掛けてきて我に返ったが、こんな時間の使い方こそが究極の贅沢ではないかと思った。

「定年退職したらこんな庭でぼーっとしてたい」と思わずこぼすと、U氏が「庭の手入れが大変で、そんな暇はないだろうな」と強引に現実に引き戻すツッコミがあり、贅沢はやはり贅沢なのだと思い知った。

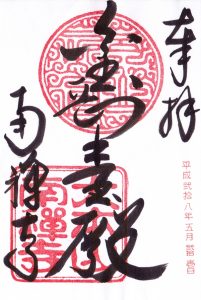

御朱印

御朱印は方丈の受付で頂けたのだが、直接御朱印帳に書いてもらうのではなく、書き置きの御朱印だった。

御朱印帳には後で糊で貼り付けたのだが、やや物足りない感は否めなかった。

やはりその場で自分の為に直接書いてもらうという点に、御朱印の魅力を感じていたのかもしれない。

後日、南禅寺について調べると、国宝の方丈に行っていないことに気づく。

方丈の受付まで行ったのに、御朱印だけもらってその先に行っていなかったとは。

また紅葉の季節に再び訪れたい。

南禅寺に続いて、永観堂 禅林寺を訪れた。